Pierre-Rouge 63 : Les lotissements et l'expérience coopérative des castors de Boutonnet

Pour consulter les épisodes précédent de ce feuilleton, c'est ici.

|

| Vue aérienne des Sourds-Muets et des Castors. Au premier plan à gauche, l'orphelinat Marie-Caizergues (carte postale non circulée vers 1970 - collection de l'auteur) |

Après la seconde guerre mondiale, Montpellier fait figure de "belle endormie". C'est un slogan facile, qui renvoie à l'immobilisme des élites locales, depuis les propriétaires terriens jusqu'aux commerçants. La population ne croît que lentement et l'absence de destructions importantes dues à la guerre ont laissé la ville dans un bâti vieillissant. Le confort de beaucoup de logement n'est pas à la hauteur des nouvelles aspirations sanitaires et électroménagères. L'envie d'accéder à un logement individuel, si possible avec un vrai jardin, se répand depuis les années 1920, favorisée par la loi Loucheur de 1928.

Le quartier, avec ses vastes emprises foncières religieuses ou privées, offre des possibilités importantes. De l’entre-deux-guerres aux années 1980, le foncier est assez accessible pour permettre à des particuliers sans grande fortune de faire bâtir des maisons individuelles. La flambée des prix et les règles actuelles d’urbanisme ont rendu cela impossible depuis.

A plusieurs endroits, les maisons poussent à la parcelle, sur des terrains divisés qui se privent d'une vigne, d'un verger ou d'un jardin. Au-delà de ces petites opérations, il existe quelques lotissements avec un peu plus d'envergure. J'ai déjà rendu compte, à partir d'informations de Fabrice Bertrand, des origines du petit Versailles. Entre avenue de la Justice et avenue de Castelnua, la famille Chevallier, avec des rues aux noms d'oiseaux (de l'hirondelle, de la mésange, des rouges gorges), commence à morceler l'ancienne villa-Louise.

|

| Photo aérienne de 1963 autour du Dôme Marguerite; Au sud la villa Savine. Les maisons du lotissement Chevalier sont neuves ou en construction. (c) IGN - Geoportail |

Après la construction d'un dernier lotissement issu de la propriété Chevallier, le Montasinos, au début des années 1980, le quartier n'a plus de foncier abordable pour des programmes de maisons individuelles. Au contraire, dans plusieurs îlots, l’habitat collectif remplace peu à peu les maisons individuelles. C’est le cas de l’ancienne cité d’urgence de la rue Marie-Caizergues dans les années 1990 ou plus récemment de l’îlot compris entre le haut de l’avenue de Castelnau, l’avenue de la reine Hélène d’Italie et l’avenue Saint-Lazare. Sous la pression des prix, le voisinage du cimetière a cessé de faire figure de repoussoir.

Les Castors de Boutonnet, exemple montpelliérain d'autoconstruction

Entre les Tourelles et Sainte-Odile, un lotissement d'un genre particulier est construit tout au long des années 1950. Il s'agit des Castors de Boutonnet. C'est un lotissement où de nombreuses maisons ont été joliment rénovées ces dernières années. La rue des Loutres était classé par la Gazette de Montpellier comme la 4e plus chère de Montpellier au printemps 2021 pour le prix de l'immobilier au mètre carré avec 4482 euros. C'était alors la rue la plus chère du quartier, toutes celles qui étaient plus couteuses se trouvaient à Port-Marianne.

A première vue, rien ne le distingue d'autres ensembles des années 1950. Pourtant, les 69 maisons de la cité des Castors ont été construites entre 1950 et 1961, par leurs habitants.

Le mouvement des Castors, constitué d'entités très autonomes, est né en 1945 autour de militants chrétiens ou syndicaux (parfois les deux). Leur habitude de l'action collective et communautaire les pousse à faire reconnaître l'autoconstruction comme réponse à la crise du logement. La notion "d'apport travail" permet à des accédants à la propriété qui n'ont pas les moyens de payer la main d'oeuvre d'obtenir quand-même le concours des banques.

.jpeg) |

| Saint-Germain-La-Blanche-Herbe 1950 - maison en auto construction (collection personnelle) |

Mon grand-père Bernard ne fit pas autre chose dans la banlieue de Caen à la même époque, en bâtissant lui-même sa maison avec l'aide de son père, de son frère et de quelques amis. Le travail en commun occupe des heures de loisirs. Il marque une forme de solidarité en actes pour ceux qui y participent.

Cet "apport travail" est au coeur du projet des Castors. Par exemple, dans les Castors de Montpellier, un coopérant qui a souscrit pour une maison de 5 pièces avec étage doit 60 heures de travail par mois. Si on travaille plus, on cotise moins, on peut aussi travailler moins mais il faut logiquement cotiser davantage.

Le principe de l'apport travail a même fait l'objet d'une reconnaissance réglementaire conjointe par les ministères de la Reconstruction et de l'Urbanisme et le ministère des Finances, le 5 mai 1949. Le ministre Eugène Claudius Petit a obtenu que la Caisse des dépôts et consignation reconnaisse elle aussi l'apport travail et que la législation HLM intègre la modalité Castors parmi ses possibilités de construction (circulaire du 12 août 1951). Ancien ébéniste, Claudius Petit fait parti de ces politiques venus des classes populaires en passant par la résistance. S'il donne priorité au logement collectif, avec de grands programmes de reconstruction industrielle, le ministère soutient le mouvement dans la durée, appuyant les demandes de subventions auprès de la sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Localement, les associations peuvent aussi être accompagnées par des architectes avec la bienveillance du ministère. Les coopérants bénéficient, outre la formalisation de l'entraide, de l'achat groupé de fournitures et de matériaux, ce qui permet de diminuer les coûts.

Des structures nationales voient le jour, fusionnent puis s'étiolent dès le milieu des années 1950. Le tout logement collectif et la priorité au locatif sur l'accession l'emportent dans les politiques publiques jusqu'à l'arrivée d'Albin Chalandon à la Construction et au logement en juin 1969. Mais construites en série avec des normes de qualité peu exigeantes, les chalandonnettes n'ont pas laissé un excellent souvenir, alors que les maisons des Castors, bien rénovées, ont pris de la valeur.

D'après les témoignages et documents recueillis dans les années 2010 par l'association les Castors de Boutonnet, leur histoire commence le 17 octobre 1950 par l'assemblée générale constitutive de l'UCH (Union des Castors de l'Hérault). L'association est domiciliée chez Marcel Campion, 27 boulevard Ernest Renan. Issu du mouvement scout comme son collègue Henry Mallet, Marcel Campion est rejoint par plusieurs autres. Le 30 mai 1952, l'association devient société anonyme coopérative avec un capital de 300.000 francs, souscrit par 31 personnes. Parmi eux, 12 agents de police, quelques fonctionnaires, des ouvriers du bâtiment, plusieurs employés du Midi Libre.

En fonction du type de logement choisi, le bureau de la société répartit le travail et gère les comptes horaires. Il a souscrit une assurance en cas de décès pendant les travaux. Le bureau de la société s'occupe aussi de l'achat du gros matériel : une bétonnière, le gros outillage et même un camion d'occasion.

Il y a aussi une machine à mouler les parpaings, qui reviennent ainsi bien moins chers qu'à l'achat. Elle est installée sur ce qui est devenu ensuite la placette, parking au quotidien et de façon plus épisodique lieu de sociabilité et de fête pour la première génération d'occupants. Quelques piliers sommaires soutiennent un toit de tôle ondulée qui abrite la machine elle-même et une aire de séchage. Le ciment provient de l'usine Lafarge de La Peyrade, entre Frontignan et Sète. Comme il faut être 5 pour la faire fonctionner (2 pour approvisionner, 1 pour faire marcher la machine, 2 autres pour acheminer les parpaings sur l'aire de séchage), elle ne peut fonctionner que lorsque plusieurs castors sont disponibles. On en tire le maximum en parpaings de 30 centimètres, y compris le mercredi soir entre 19 heures et 22 heures. Outre les parpaings, elle sert à fabriquer les hourdis pour les planchers des étages, les bordures de caniveau, les marches des escaliers extérieurs...

Chacun doit acheter lui-même le petit outillage, comme les truelles. On ne construit pas sa propre maison, chacun contribue à celle de tous les autres, par tranche de quatre maisons. Lorsqu'une tranche est achevée, on y met en place chaussée et trottoirs.

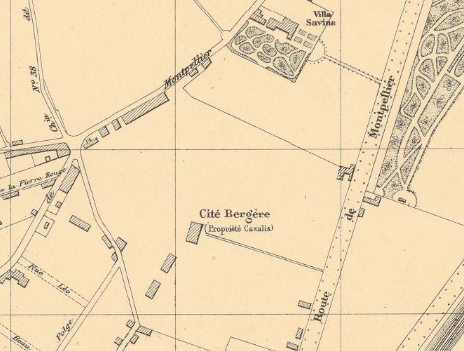

Un premier terrain est trouvé près de l'hôpital Saint-Eloi mais finalement on doit y construire une école et le nombre de Castors s'élève à présent à 38 : il faut une parcelle plus grande. Les castors la trouvent finalement dans un démembrement de l'ancien château de Boutonnet, la villa Saint-Paul, qui couvre un peu plus de 20.000 mètres carrés essentiellement en vignes. La villa elle-même, en limite de parcelle sur la rue du Pioch de Boutonnet, a été détruite plus tard pour faire place à un immeuble.

Il faut encore attendre le permis de construire, qui n'arrive que fin octobre 1953. En attendant, les Castors font ensemble la vendange de 1952. La vente du raisin à la coopérative sert à financer de premières dépenses.

La ville décide en décembre 1953 de participer aux travaux de réseau. Elle reconnait le principe de l'apport-travail. Le tableau suivant montre même qu'il est majoritaire dans ce qui est demandé aux Castors.

| En centaines de francs 1953 | Ville | Castors | Total | |

| Monnaie | Apport travail | |||

| Voirie | 4960 | 0 | 750 | 5710 |

| Egouts | 415 | 835 | 410 | 1660 |

| Eau | 1012,5 | 1122,5 | 1915 | 4050 |

| Eclairage | 0 | 50 | 0 | 50 |

| Total | 6387,5 | 2007,5 | 3075 | 11470 |

Facilité supplémentaire, la ville fait l'avance des sommes et demande aux Castors de s'en libérer en dix annuités. La ville se refinance elle-même auprès de la Caisse des dépôts et consignation, à 6% l'an d'intérêt.

Comme souvent, ce qui est réalisé diffère du budget prévisionnel. La comparaison est d'autant plus difficile que l'inflation a été forte et que l'on est passé au nouveau franc dans l'intervalle. En outre, la distinction monnaie et apport travail n'est pas faite. Malgré tout on constate que les Castors ont été très sobres dans leur dépense :

| En dizaines de francs 1961 | Ville | Castors | Total |

| Voirie | 3824,166 | 1029,14 | 4853,306 |

| Egouts | 253,572 | 760,715 | 1014,287 |

| Eau | 606,658 | 1819,974 | 2426,632 |

| Eclairage | 0 | 800 | 800 |

| Total | 4684,396 | 4409,829 | 9094,225 |

Les Castors de Boutonnet demandent et obtiennent que la ville leur rembourse la fourniture des bordures de trottoir et des caniveaux, ainsi que la main d'oeuvre correspondante, soit 1627,072 dizaines de nouveaux francs. Le soutien de la ville a été important.

|

| Chemin de fer Decauville eu 1er plan (Photo des constructeurs transmise par Claire Parguel) |

L'école d'agriculture prête un engin spécialisé pour l'arrachage des vignes, le régiment du génie encore installé au Parc à Ballons fait de même pour le terrassement, à condition que celui-ci soit gardé la nuit. Les Castors se relaient pour le faire pendant toute la semaine que durent ces premiers travaux d'importance. Un chemin de fer Decauville en voie de 60cm a été mis en place pour évacuer les déblais de terrassement puis acheminer les matériaux.

Le jeune architecte Philippe Arnilhac a tracé le plan général de la cité et celui de chaque maison. Actif pendant les trois décennies suivantes dans la région de Montpellier et à la Réunion, son cabinet familial a aujourd'hui pour continuateur le groupe SPAG, promoteur auquel on doit par exemple l'ensemble résidentiel qui a succédé à la Clinique Saint-Roch.

Les étapes suivantes sont plus ardues. Les conduites d'eau donnent bien de la peine aux Castors. Il faut creuser jusqu'à un mètre vingt sous la rue du Pioch de Boutonnet et la terre est si dure à partir d'un mètre qu'il faut louer un marteau piqueur. Sur les terrains eux-mêmes, des roches très dures gênent par place le creusement des fondations au mètre soixante-dix de profondeur voulu. Les fondations elles-mêmes sont faites de pierre froide de Beaulieu et du Causse de la Selle, noyées dans le béton dont le sable vient de la vallée de l'Hérault.

Les murs s'élèvent jusqu'au faite, les planchers des étages sont coulés. Les charpentes sont en bois, les toits de tuiles languedociennes. Les Castors moulent et cuisent les briques pour les cloisons mais ce sont des artisans extérieurs qui les montent. Ce sont aussi des professionnels qui mettent en place les plafonds, les conduites de gaz, le carrelage ainsi que les lignes électriques. Les Castors reprennent la main pour la pose des ouvrants, celle des tuyaux d'eau potable et usées, les peintures et papiers peints.

|

| Maisons en construction (photo des constructeurs transmise par Claire Parguel) |

Une deuxième terrain complète l'ensemble fin 1954, qui accueille ensuite 10 autres Castors le long de l'allée des mûriers. L'allée des mûriers rappelle l'existence d'une magnanerie que les Castors ont dû détruire et dont le puits à dû être comblé pour construire les maisons 9 et 10 de cette partie. Cette deuxième tranche est achevée fin 1954.

Deux logements provisoires pour des familles sans logis ont également été construits à l'angle de la rue des Castors et de la rue des Loutres. L'abbé Pierre, alors figure incontestable, les a inaugurés lui-même lors d'une visite en 1956. Ils sont détruits, sans doute en 1959, et auraient dû laisser la place à une maison commune, mais après sept ans de travaux, la lassitude a gagné les Castors et la placette reste vide de constructions.

Une dernière tranche, 21 maisons le long du ruisseau Chambéry, revient à ce que les Castors appellent la 4e équipe, moins documentée dans ses travaux qui s'achèvent en 1961. Cette quatrième équipe ne fait pas référence aux autres tranches proches, mais aux équipes de la Première écluse du Lez et du chemin de Moularès.

En février 1965, selon un usage habituel, les rues des Castors, des Loutres et des Ecureuils sortent du domaine privé et sont rattachées au domaine public. La même année, la société des Castors est dissoute.

|

| Les Castors de Boutonnet : en bleu la tranche 1, en rouge la tranche 2, en jaune la 4e équipe (Carte réalisée avec Google My Maps par l'auteur - juillet 2023) |

Autour de la placette où viennent des commerçants ambulants à l'année, il a existé une fête annuelle jusqu'en 1972. Une bagarre provoquée par des jeunes venus de l'Aiguelongue provoque une longue interruption jusqu'aux années 2000.

Devenue un parking jusqu'en juin 2023, la placette fait l'objet de travaux d'amélioration au printemps 2024 dans le cadre de l'opération quartier apaisé Beaux-Arts Boutonnet. Le square est clôturé afin d'empêcher l'accès des véhicules. Des plantations basses sont effectuées pour reconstituer un pourtour arboré et le centre, désimperméabilisé, peut redevenir un espace de vie de quartier sur 650 m2.

L'ensemble des sources utilisées pour l'écriture de ce feuilleton, ainsi que les remerciements aux personnes qui ont bien voulu m'offrir leur aide, est détaillé ici.

Commentaires

Enregistrer un commentaire