Pierre-Rouge 39 : Jardiniers, primeurs et maraîchers, quand le quartier était encore un peu à la campagne

Pour consulter les épisodes précédent de ce feuilleton, c'est ici.

|

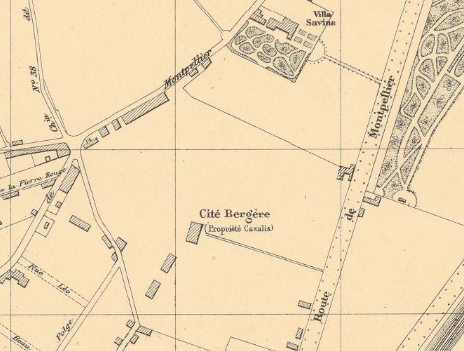

| Détail du plan de Montpellier par l'architecte A. Kruger (1896, source Gallica/BNF) |

Avant d'être un morceau de ville toujours plus dense, le quartier de mon enfance a longtemps été un espace agricole. J'ai encore vu à la villa Savine dans les années 1980 les religieuses faire les vendanges et récolter des asperges. Avec mon copain Frank, j'ai été puni pour avoir mangé des cerises cueillies sur leurs arbres en toute innocence. J'y ai appris vers l'âge de 8 ou 9 ans la notion de propriété et enrichi mon vocabulaire du mot de chapardage. L'eau des puits et des citernes arrosait des cultures maraîchères. Il existait encore des éoliennes qui pompaient cette eau souterraine. La famille Colomina vendait ses productions de la cité Bergère dans un commerce au pied de la résidence Le mail des abbés, à côté de l'annexe de la boulangerie Mendoza, entre un coiffeur et la pharmacie.

|

| La grille d'entrée de la Cité Bergère (août 2018 - cliché de l'auteur) |

Le terrain maraîcher de la cité Bergère fait figure de dernier survivant, témoin ultime d'une histoire presque oubliée. On la voit déjà porter ce nom en 1896 sur le plan de la ville de l'architecte Kruger, sous titrée propriété Cazalis.

|

| Cultures sur le terrain de la cité Bergère (octobre 2018 - cliché de l'auteur) |

Si j'en crois le recensement de 1851 dépouillé par Xavier Azéma, les Cazalis ne sont pas une famille de jardiniers, c'est donc bien le nom des propriétaires de l'époque, comme l'indique le plan de Kruger. C'est la veuve Cazalis qui figure à cette adresse dans L'annuaire du département de l'Hérault de 1939. Je cherche à la rattacher au cercle familial protestant des Castelnau où figure ce patronyme.

|

| Extrait de la carte d'état-major de 1854 (© IGN) On voit nettement la faible place du bâti en rouge et l'importance des jardins |

A l'exception de la rue du faubourg Boutonnet, il ne reste au XVIIIe siècle plus rien des anciens faubourgs antérieurs au siège de 1622. Le descripteur anonyme de 1768 ne recense que 350 maisons bâties en dehors de l'écusson à cette date. Il y a bien quelques demeures de campagne, dont deux sont assez luxueuses (l'enclos Farel, le château Levat), le couvent des Récollets (qui a initié l'artificialisation des terres en s'implantant sur le clos de Sartre), mais le reste est constitué de vignes, de champs, de vergers et de cultures potagères. La photographie aérienne de 1963 publiée par l'IGN montre encore de très larges espaces cultivées, alors que la croissance de la ville les a déjà nettement fait reculer.

Xavier Azéma a écrit un ouvrage sur les "ortolans" de Montpellier, où il indique notamment que la confrérie des jardiniers remonte au moins à une ordonnance municipale de 1365, qui leur garantissait déjà le repos du dimanche. Les jardiniers et maraîchers ont longtemps été un groupe social important dans la vie économique montpelliéraine. Rares sont les propriétaires vivant de la culture de leur terre, aidés par leur épouse, leurs jeunes enfants et quelques domestiques. Plus nombreux sont ceux qui exploitent en fermage un domaine aux mains de propriétaires privés ou d'ordres religieux. Mais la majorité était constituée de locataires, qui devaient vendre leur récolte avec assez de profit pour payer leur loyer revu tous les trois ans, couvrir tous les frais de leur activité et vivre de la différence. Dans les siècles passés, consommer local et de saison n'était pas un programme politique aux accents écologistes, c'était une réalité quotidienne. L'Eclair chroniquait chaque année l'apparition sur les marchés des premières fraises, des premières asperges, et bien sûr des premiers raisins de table. Le journal indiquait si ces primeurs venaient de loin et quel prix souvent exorbitant il fallait dépenser pour se les procurer. Ainsi le 25 juillet 1890, nous apprenons que les premiers raisins sont arrivés la veille des environs de Montpellier et qu'ils coûtent un franc cinquante la livre.

Promenons nous dans ces chemins qui ne sont pas encore des rues dans les années 1880. Les arroseuses municipales ne passent jamais par là. En été, le promeneur ramasse de la poussière et ses souliers en sont vite blanchis. Lorsque le temps est à la pluie, c'est un bourbier sauf aux endroits où des graviers ont été épandus récemment. Il faudra se décrotter avant de rentrer dans son intérieur. A cheminer ainsi entre deux murs de pierres sèches ou maçonnées, on rencontre de rares voitures de maître, mais surtout beaucoup de jardinières, de charriots, de charrettes à bras.

Il faut regarder où l'on met les pieds afin d'éviter le crottin des chevaux, des ânes et des mulets, les bouses des boeufs d'attelage que l'on voit le mardi gras tirer les chars du carnaval, les crottes des chiens qui divaguent malgré les interdictions du maire Laissac et la menace de l'équarrisseur.

|

| Noria du jardin des Plantes Détail d'une lithographie de Hague d'après Jean-Joseph Bonaventure Laurens (1834) |

Si le mur n'est pas trop haut et que les arbres ne dissimulent pas les terrains à la convoitise des voleurs, on peut voir les puits à côté desquels parfois un âne les yeux bandés tourne en rond pour faire remonter l'eau dans le système d'arrosage. Sur la roue se trouvent des godets en terre vernissée, des "oules", qui alimentent ensuite des rigoles, voire des tuyaux en aussi en terre cuite. La mécanique peut varier, en fonction de la profondeur de l'eau à aller chercher ou de l'animal utilisé, mais l'utilisation des pots est incontournable. Souvent cassés, souvent remplacés, ce sont de pots de poterie courante. Ils présentent un col évasé, un pied à bourrelet conçu pour être aisément encordé à la roue en bois. Et surtout ils sont percés d'un petit trou dans le pied afin de permettre à l'air de s'évacuer au moment où ils sont plongés dans l'eau. Au XIXe siècle, à côté des modèles traditionnels, le métal fait son apparition, ainsi bien pour les roues que pour les godets. Et à la fin du siècle, ce sont les éoliennes qui apparaissent dans le paysage.

|

| Une éolienne Bollée de 1894, semblable à la silhouette d'une de celles dont je me souviens dans mon enfance (12 juillet 1992, cliché de l'auteur à Laireau, Yzeures-sur-Creuse) |

Le plus souvent les murs montent plus haut que le regard des hommes de taille ordinaire au XIXe siècle. Car la peur du voleur est toujours présente. Ce n'est pas pour rien qu'on ne trouve partout dans le quartier que des clos ou des enclos. On vole de tout dans les jardins. Cinquante kilos de corde pour faire Dieu sait quoi, 30 mètres de câble chez les petites soeurs des pauvres une nuit de mai 1890, une échelle pour aller visiter la maison de campagne d'à côté, un jeu de loto dans cette maison, qu'on abandonne dans la suivante, où l'on a bu du vin et des liqueurs. On vole aussi des récoltes sur pied, on grappille dans les vignes avant que ce ne soit le moment autorisé. Parfois les vols prennent une tournure plus spectaculaire, comme celui dont est victime le jardin de M. Etienne le 12 juillet 1888.

Le vol du jardin de Joseph Etienne

M. Casimir Donnadieu possédait un vaste jardin avec une maison entre le marché aux Bestiaux et l’ancien chemin du mail des abbés, là où se trouve aujourd’hui la résidence qui sépare la rue de Substantion du stade Prévost. Sans doute ce qui restait d'un domaine plus vaste en partie exproprié à sa famille quatre décennies plus tôt pour construire les abattoirs. Ce jardin était loué pour le cultiver à Joseph Etienne, dit « Le sergent », depuis près de neuf ans. Le 12 juillet 1888 un peu avant 4 heures du matin, le Sergent, sa femme et leur valet André Jean sortaient du jardin pour transporter leur denrées à la halle Castellane, laissant le jeune Gustave Paillan, 15 ans, surveiller l’arrosage et faire un peu de désherbage.

Quelques minutes après le départ de ses patrons, deux hommes pénètrent dans le jardin, en sautant par dessus la grille donnant sur le chemin du jeu de mail des abbés. L’un d’entre eux a la trentaine, une longue barbe noire et un chapeau mou. L’autre n’a pas vingt ans, il est plus grand, imberbe et maigre.

Tous deux se saisissent du jeune Gustave Paillan et le bâillonnent. Tout en le menaçant, « en français » précise L’Eclair, les deux agresseurs l’obligent à leur faire visiter la maison. Dans une première chambre, ils trouvent couchée la belle-mère du Sergent, la veuve Claret. Une paralytique âgée de 83 ans, qui, dans sa confusion, les prend pour des menuisiers envoyés par son gendre. L’armoire étant presque vide, les malfrats veulent visiter la chambre du Sergent. Ils se font remettre une hache par Gustave Paillan toujours terrifié et défoncent la porte fermée à clef de la chambre du Sergent. Ils s’emparent alors de 705 francs et allaient continuer à fouiller lorsqu’ils entendent un bruit de charrette dans le chemin du jeu de mail des abbés. Les deux voleurs prennent le parti de s’enfuir par la grille dont ils sont venus.

La charrette était celle d’Albin Vincent, garçon jardinier chez Joseph Masclau. C'est une vraie dynastie de jardiniers que ces Masclau, l'un d'entre eux était jardinier des Récollets dans les années 1780. Masclau venait à la rencontre de son garçon et a surpris les voleurs qui se partageaient leur butin, dont l’un disait à l’autre, en occitan cette fois « N’a mai que iéu » (c’est mieux que rien).

André Jean, revenant à ce moment là, découvrit Gustave Paillan toujours ligoté et bâillonné. Le Sergent est ensuite allé réveiller le commissaire de police qui s’est rendu sur les lieux à 7 heures du matin. Trois suspects sont arrêtés puis relâchés faute de preuve. Le 18 juillet suivant un agent de police arrête place de La Chapelle neuve un jeune havrais de 18 ans, Edouard Piquet. Gustave Paillan le reconnait pour être l’un des voleurs. Joseph Masclau est plus dubitatif.

Arrivé à Montpellier le 11 juillet après avoir été libéré de la maison d’arrêt de Marseille, Piquet logeait depuis rue de la Cavalerie, à l’auberge Constans, à deux pas du jardin cultivé par le Sergent. Malheureusement la presse locale reste par la suite muette sur cet événement. La fiche matricule d'Edouard Piquet aux archives départementales de Seine-maritime montre qu'il ne fut pas condamné pour ce vol. En revanche il enchaîne les condamnations pour mendicité, vagabondage et outrages à agents. Après plusieurs années où il échappe au service militaire, l'armée finit par l'incorporer en Algérie et il va de condamnations disciplinaires en conseil de guerre. Après 1895 et son exclusion de l'armée avec une condamnation de 8 ans aux travaux forcés pour insubordination et tentative d'incendie d'un bâtiment militaire, je perds sa trace.

Pour Joseph Etienne, le vol qu'il avait subi était d'importance. 705 francs, c'est plus de la moitié du loyer annuel qu'il donnait à M. Donnadieur et qui se montait à 1200 francs. En décembre suivant, c'est Mme Donnadieu, qui renouvelle son bail pour neuf ans encore et augmente son loyer annuel à 1350 francs. Il faut espérer pour lui que l'année avait été bonne. Mais au fait, une fois arrivées à la halle Castellane, que devenaient les denrées du Sergent et de ses confrères ?

Vendre en direct sa production ?

Sous l'ancien régime, la question de la vente en gros ou au détail agite déjà la corporation. En 1661 déjà, on interdit aux jardiniers, à leur femme et à leur domestique de vendre en gros à des répétières (revendeuses) qui vont ensuite les revendre un peu partout en ville en criant, dans la bonne tradition des petits métiers. Pour la corporation, la vente doit se faire exclusivement aux emplacements coutumiers. L'interdiction étant répétée quelques années plus tard, on suppose que, comme souvent sous l'ancien régime, elle était mal respectée. Cette défense qui protège la corporation maintient des prix élevés et s'oppose aux intérêts du pouvoir politique local, qui sait que lorsque le peuple n'a plus les moyens de se nourrir, il se révolte. Selon les époques, la municipalité - le consulat puis la mairie - autorise ou restreint la pratique de la vente en ville en criant. En 1669, le consulat demande aux jardiniers de laisser faire. En 1684 cependant, les consuls limitent la pratique à quelques lieux dégagés pour limiter les embarras de la circulation.

Au début des années 1880, un arrêté municipal de M. Laissac fait défense aux jardiniers de se maintenir après 7 heures du matin sur le marché, afin qu'ils vendent exclusivement aux grossistes. Il leur est également interdit de vendre, même à prix réduit, aux passants sur le chemin du retour. Les jardiniers maraîchers s'opposent à cette limitation, expliquant que les marchandises qu'ils doivent remporter seront de toute façon gâtées et perdues.

|

| La Halle aux Colonnes (carte postale non circulée, collection de l'auteur) |

En l'absence de réponse, les jardiniers se mettent à réclamer des étaux à la halle aux colonnes, ce qui ne fait bien sûr pas l'affaire des revendeurs. Quelques jours plus tard, le conseil municipal républicain rejette les revendications des jardiniers, dont la pratique catholique et les convictions politiques souvent monarchistes ne font pas des alliés naturels. Le rapport rédigé par le M. Jeanbon, le préposé en chef de l'octroi, le 16 juin 1883, motive la décision. Il indique notamment qu'à cette date 119 jardiniers font la vente en gros de leurs produits le matin près de la grande halle (Castellane). Il précise que "les jardiniers ou maraîchers en gros n’ont jamais ou presque jamais rapporté chez eux de la marchandise invendue. Lorsqu’ils l’ont cédée à vil prix aux revendeurs, ce n’a été qu’à la suite de la trop grande abondance de produits sur notre marché, occasionnée par les arrivages nombreux des propriétaires de l’extérieur et même des vignerons de la campagne de Montpellier, qui depuis l’invasion du phylloxéra, ont transformé en jardins leurs champs autrefois complantés en vignes, abondance très exceptionnelle cette année et dont les revendeurs d’abord et la population ouvrière ensuite ont largement profité. Si les jardiniers réclament aujourd’hui c’est parce que, habitués à cette époque de l’année où l’on souffrait ordinairement d’une extrême sécheresse et de la disette du jardinage qui ne pouvait venir que dans des jardins arrosés de puits intarissables, à retirer un prix très élevé de leurs produits devenus rares, ils ne peuvent se résigner à céder à très bon marché, à vil prix même, de pleines charrettes de marchandises."

|

| La Halle Castellane côté rue de l'Herberie, actuelle entrée d'Uniqlo (carte postale circulée en 1917 - collection de l'auteur) |

La question revient régulièrement et il y a eu des exceptions à la politique municipale qui tendait à séparer nettement le métier de marchand de fruits et légumes de celui de jardinier maraîcher. Au printemps 1937 par exemple le conseil municipal amende son propre règlement remanié le 23 avril 1936 qui interdit la location à la journée d'emplacements pour les fruits et légumes devant les halles Castellane. Le préposé en chef de l’octroi, dans son rapport du 19 mars 1937, demande "si l’on ne pourrait pas permettre, pendant la période de grande production des jardins, aux petits jardiniers saisonniers récoltant peu, de vendre à la journée le surplus de leur production et cela, exclusivement sur le milieu de la la place Castellane quand il existera sur cette partie du marché des emplacements disponibles" (1D126, pp 161-162). Le conseil municipal adopte le rapport en précisant que cela s’entend d’avril à septembre inclus.

La fête patronale de la Sainte Madeleine

La fête patronale de la Saint Madeleine remonte au Moyen-âge et reste vivace sous l'ancien régime même lorsque la pratique religieuse catholique recule face au protestantisme puis à l'irréligion. C'est que c'est aussi à cette date du calendrier annuel que la corporation renouvelle ses syndics par moitié, que le trésorier rend ses comptes ou que les domestiques peuvent changer de maître. La Révolution a pu bouleverser un temps le fonctionnement du corps des jardiniers, mais la tradition est vivace. Si besoin la corporation se donne des règles pour la maintenir. Par exemple, un vote à bulletins secrets de l'assemblée générale du 11 juin 1876, rend obligatoire l'assistance à la messe des morts du corps des jardiniers et à la messe de la Sainte Madeleine. Le règlement de 1891, signé par 72 sociétaires jardiniers, confirme cette obligation. La messe de Requiem était chantée chaque année le 21 juin à Notre-Dame-des-Tables. L'organiste déployait tout son talent à cette occasion. En 1884, L'Eclair décrit ainsi cet événement : « Toute la corporation (hommes et femmes) assistait à cette cérémonie, tenant chacun un cierge allumé à la main. Un catafalque avait été dressé au milieu de l’église, dont le choeur était tendu de noir. »

Mais à quoi ressemblait donc la fête de Sainte Madeleine ?

A plusieurs reprises au mois de juillet, L'Eclair rend compte de la fête patronale des jardiniers avec des détails pittoresques, mais c'est aussi pour mieux opposer ces bons jardiniers, qui ont su préserver leurs traditions, à d'autres ouvriers, moins bons catholiques et trop bons républicains au goût de la feuille monarchiste. En juillet 1888, L'Eclair cite "le regretté de Lunaret : « Les jardiniers sont généralement religieux, parce que, vivant toujours sous la terre (sic) et sous les cieux, occupés de travaux variés, mais incessants, ils sont forcés de reconnaître que leurs soins, par eux seuls, seraient infructueux et que le succès, en fin de compte, dépend de Celui qui distribue la pluie, les vents… et les rayons du soleil. »"

En juillet 1883, la grand messe est chantée à l'intention des jardiniers et de leur famille. Selon une tradition présentée comme ancienne, ils ont défilé tôt le matin dans les rues de la ville, portant un pain béni et accompagné par des hautbois en guise de musique, avant de rejoindre Notre Dame des tables. Pour cette occasion, la nef de l'église était trop petite pour contenir l'assistance. Le soir à vingt heures, un bal était organisé à la brasserie du Lion d'Or et s'est poursuivi tard dans la nuit. Ce n'est pas toujours au même endroit que se déroulent le banquet et le bal. En 1887, c'est à la terrasse de Chez Bergogne au bord du Lez que les jardiniers festoient avant un bal champêtre qui dure jusqu'à une heure avancée de la nuit.

En 1884, L'Eclair précise que la société des jardiniers a défilé avec ses deux drapeaux. Malgré mes recherches, je n'ai pu pour le moment trouver de photo des drapeaux ni de cette cérémonie, même à des dates plus tardives.

En 1888, les jardiniers apportent à Notre-Dame-des-Tables les premiers raisins et du basilic, selon un usage présenté comme antique. Le journal insiste sur la bonne tenue des enfants et des épouses, habillés en dimanche. Les pères portent chacun un cierge allumé. L'organiste de Notre-Dame-des-Tables, M. Moreau reprend à l'orgue le chant traditionnel des jardiniers "aux accents un peu violents mais qui restent dans la tradition" alors que la Marseillaise, que L'Eclair n'appelle jamais autrement dans ces années là que "le sang impur" n'a pas les faveurs du quotidien monarchiste.

|

| Programme bilingue français/occitan du spectacle de la Sainte-Madeleine en 1935 (collection de Fabrice Bertrand, avec son aimable autorisation) |

Après la guerre de 1914-1918, la présence de félibres actifs parmi les jardiniers fait renaître la fête de la Sainte-Madeleine en lui donnant une coloration beaucoup moins religieuse et beaucoup plus festive. Pierre Azéma, qui habitait rue Moquin-Tandon juste à côté de la clinique Saint-Jean était majoral du félibrige. Descendant d'une longue lignée de jardiniers, il jouait un rôle actif dans l'organisation des festivités. Je n'ai pas trouvé d'équivalent après la seconde guerre mondiale. A moins qu'un témoin ne se manifeste...

Syndicat des jardiniers et conditions de travailLa loi de 1884 qui autorise les syndicats provoque tardivement la transformation de l'antique corps des jardiniers en syndicat des ouvriers maraîchers en 1901. Si certains objectifs sont évidents pour un syndicat - salaires, assurances sociales, aide aux jardiniers sans travail - l'article 1er montre que la tradition est toujours vivace. Le syndicat doit aussi veiller aux rapports entre les ouvriers "leur apprendre à se connaître, à s'apprécier, les préparer ainsi à la pratique de la solidarité morale et matérielle entre tous les travailleurs". Le secrétaire adjoint qui signe ces statuts est un M. Fauquier, qui réside à la campagne Domergue à Saint-Lazare. Un autre signataire habite la même campagne, le trésorier Louis Cartayrade. Le trésorier-adjoint réside lui à Boutonnet chez un M. Masclau. On le voit, le quartier est bien représenté.

Pendant les énormes manifestations vinicoles du 9 juin 1907, le syndicat est suffisamment important pour défiler et donner lieu à une carte postale commémorative.

|

| Cortège du syndicat des jardiniers-maraîchers de Montpellier le 9 juin 1907 à l'angle du Boulevard Bonne nouvelle (carte non circulée, collection de l'auteur) |

Le syndicat périclite pendant la grande guerre, se reforme en 1925 en s'étendant aux environs et en créant sa propre mutuelle.

L’édition de 1939 de L’annuaire du département de l’Hérault nous renseigne sur les usages relatifs au travail agricole : "La journée commence à 7 heures du matin et finit à 5 heures du soir. Les prix varient avec la durée des journées, suivant les saisons et la nature des travaux. Sur les dix heures de la journée ordinaire, trois sont consacrées au repas ou au repos. Le déjeuner retient les ouvriers une demi-heure ; le dîner une heure ; le goûter une demi-heure. Les buvettes, qui se renouvellent chaque heure, emploient cinq minutes chacune, plus le temps d’aller et de revenir au chantier. La journée des femmes est égale à la moitié de celle des hommes."

Jardiniers et escoubilhaires

Une décision du consulat en mars 1690 renouvèle le ramassage par des jardiniers des "fumiers et ordures" que les habitants devaient rassembler devant "la longueur de leur maison". Jardiniers et habitants semblent tous les deux appliquer mollement cette consigne qui est donc plus ancienne. Ce sont en fait souvent les garçons jardiniers que l'on assigne à cette corvée.

En février 1889, un rapport sur le balayage des rues (entendez l'enlèvement des ordures), fait du bruit dans la presse suite à sa lecture en conseil municipal. En effet, on y apprend que les entrepreneurs chargés du balayage sous-traitent en violation de leur contrat à un groupe de jardiniers. Le maire Laissac veut donc désormais traiter directement avec les 32 deux jardiniers réunis en société, chacun d'entre eux s'engageant à recueillir chaque matin en deux heures les "balayures" de son quartier dans un tombereau, muni d'une clochette pour annoncer son passage.

A cette occasion, à partir du 1er avril 1889, les montpelliérains doivent pour la première fois se munir d'une poubelle, que l'on appelle familièrement "la pesette" et la sortir au passage du tombereau qui a lieu à partir de 5 heures en été et de 6 heures en hiver. Chaque balayeur utilise un balai de genêt plus haut que lui et une pelle pour mettre les balayures dans son tombereau.

|

| Un escoubilhaire devant le square de la gare de Palavas (carte postale circulée sans date identifiable - collection de l'auteur) |

L'Eclair se plaint de la négligence des balayeurs, dans un article du 11 octobre 1890 : « Malgré un règlement rigoureux assignant à chaque balayeur tel quartier et telle heure pour le parcourir, il n’est pas rare de rencontrer dans l’après-midi les véhicules remplis d’immondices qui auraient dû être enlevées depuis huit heures du matin. On excuserait cependant, dans une certaine mesure ce retard, si les rues étaient correctement balayées ; mais on marche fréquemment sur des tas d’immondices, des tessons de verre, des débris de vaisselle, que le service de la " salubrité publique" dédaigne d’enlever. »

Les déchets domestiques, avant l'époque des emballages industriels et du supermarché, étaient essentiellement organiques. Les chiffonniers, malgré les interdictions, faisaient le tri des encombrants et de tout ce qui était récupérable. Les jardiniers faisaient donc leur profit de ce qui restait en fumant leurs terres ou en revendant le fumier. On comprend que les débris de verre et de vaisselle aient pu moins les intéresser.

En 1925, c'est désormais une entreprise spécialisée qui assure le service, celle de M. C. Charlet, concessionnaire municipal du balayage. Dans le programme de la Sainte-Madeleine, l'entreprise fait la publicité de ses sous-produits, disant qu'elle "fait vente et transport à pied d'oeuvre de fumiers fermentés provenant des ordures ménagères de la ville". Le lien n'est pas rompu avec les jardiniers puisque des conditions spéciales leur sont offertes.

*

* *

L'ensemble des sources utilisées pour l'écriture de ce feuilleton, ainsi que les remerciements aux personnes qui ont bien voulu m'offrir leur aide, est détaillé ici.

Commentaires

Enregistrer un commentaire