Pierre-Rouge 40 : Tuileries, verdet, fabrique de bas, traces oubliées d'un passé industriel disparu

Pour consulter les épisodes précédent de ce feuilleton, c'est ici.

Si j'ai déjà abordé les aspects industriels du quai des Tanneurs, d'autres espaces du quartier de mon enfant ont un passé de fabrique et de manufacture.

|

| Pierre Joseph Cambon par François Bonneville (Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29883694) |

La production de textiles

Pour qui s'intéresse à l'histoire de la Révolution, Pierre Joseph Cambon (1756-1820) est d'abord celui qui lança l'offensive contre Robespierre à la Convention lors de la séance du 8 thermidor an II en déclarant : "Il est temps de dire la vérité tout entière : un seul paralysait la volonté de la Convention nationale ; cet homme est celui qui vient de faire le discours, c'est Robespierre ; ainsi jugez". Cambon et quelques autres s'étaient fait traiter de fripons par l'Incorruptible. Deux jours plus tard, la tête de Robespierre tombe sous le couteau de la guillotine et avec lui s'achève la période la plus mouvementée de la Révolution.

Mais Cambon c'est aussi un pionnier de la gestion financière publique, avec la création du grand livre de la dette publique, qui en reconnaissant les dettes de la monarchie a fondé la crédibilité financière de la République. Son oeuvre politique et financière divise les historiens. Cambon ne fut pas exempt de reproches de confusion entre ses intérêts personnels et ceux de la Nation ; ses adversaires avaient populariser le verbe "camboniser" comme un équivalent de notre "magouiller". Malgré son rôle dans la chute de Robespierre, Cambon ne put éviter d’être écarté des affaires par la réaction thermidorienne. En 1795, il se retire à Saint-Jean-de-Védas dans sa propriété du Terral. Il se tient à l'écart des affaires publiques et refuse en 1805 de devenir ministre de Napoléon. Redevenu député durant les cent jours, il est condamné à l'exil. Il retrouve à Bruxelles un autre Montpelliérain fameux, Cambacérès. Il y meurt en février 1820. C’est en hommage à l’un des plus célèbres enfants du quartier que la rue où se trouve aujourd’hui la cour des comptes à Paris porte le nom de rue Cambon.

Avant de devenir une figure nationale, Cambon est un acteur de la vie locale. On trouvait à Boutonnet plusieurs fabriques de mouchoirs. D'après le descripteur anonyme de 1768 : « les plus beaux sont imprimés sur la toile de Hollande, à la façon des Perses ou Carencas ; ils sont fort chers. Les seconds en ordre sont ceux de coton rouge, à façon des Indes, et les autres, en fil de coton. » S’agit-il de la manufacture fondée par l’industriel protestant Gaspard Cambon vers 1750 et dont Jospeh Cambon prit la direction en 1785 ? Cette fabrique préindustrielle dont les ateliers étaient rue du faubourg Boutonnet et rue du clos de Boutonnet employait un millier d'ouvriers des deux sexes. Elle avait pris son essor après la levée de la prohibition des toiles peintes en 1759. Le filage était réalisé dans l'arrière pays, seuls le tissage et l'impression s'effectuaient à Montpellier.

Joseph Cambon se distingue dès 1789 par son activisme révolutionnaire dans les clubs patriotiques où il défend très tôt des idées républicaines. Député à partir de 1791, il entame une carrière politique nationale et parisienne. La manufacture ferma en 1794.

La maison Farel et Parlier employa jusqu'à 400 ouvriers et 900 ouvrières à la confection de mouchoirs de coton. Lui aussi protestant, Farel avait introduit l'industrie cotonnière à Montpellier en 1758. Cette industrie dont la matière première était entièrement importée utilisait les moulins pour les opérations de lavage notamment. Associée avec Parlier vers 1830, la maison Farel se montra comme le reste de l'industrie textile montpelliéraine trop peu ouverte à la modernisation. Dans leur chapitre consacré à l'industrie dans l'Histoire de Montpellier, Michel Lacave et Rémy Pech mentionnent quelques innovations intéressantes, dont le brevet du tissu "pali" en 1818 mais l'essentiel est l'absence de modernisation de la force motrice : il n'existe que deux machines à vapeur en 1840. Il existait 680 métiers à tisser en 1818, il n'en reste que 60 en 1840 et plus aucun en 1848.

La production de verdet

En 1849, on trouvait dans le faubourg de la Blanquerie deux fabricantes de verdet, Françoise et Marie Icard. La production et le commerce du verdet ont longtemps été affaire de femmes. Dans la pénombre des caves, c'était une activité de complément, qui pouvait occuper avec profit la mauvaise saison pour les femmes d'un certain niveau social. En effet, les matières premières et l'équipement nécessaires ne rendaient pas la fabrication du verdet accessible aux plus modestes et la réservaient plutôt aux femmes d'artisans et de marchands. Dans un mémoire paru en 1751 et cité par Jean-Claude Martin, l'inspecteur Gabellier estime qu'environ 600 familles montpelliéraines produisaient du verdet, avec une capacité de production très variable. Quelques familles ont plusieurs centaines de pots à verdet, mais elles sont rares et la production est en fait très dispersée.

Au XVIIIe siècle, une corporation de courtières avait un monopole royal pour servir d'intermédiaires entre les nombreuses productrices et les marchands en gros. Les courtières avaient également pour rôle de garantir la qualité du produit.

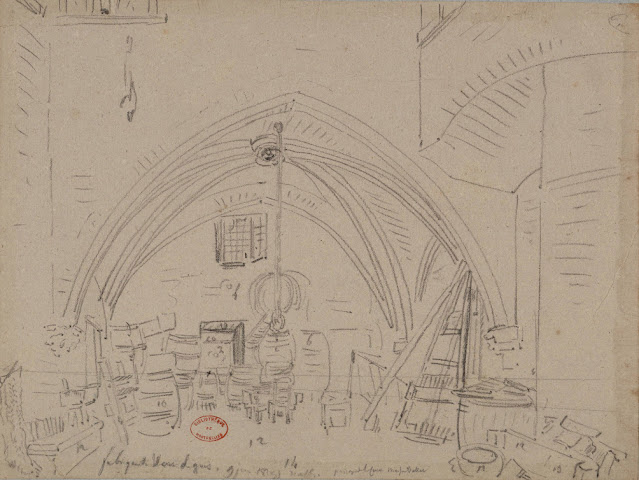

|

| Jean-Marie Amelin, cave de fabrication de verdet (1825 - Médiathèque centrale de Montpellier, 1652RES_Vol 1_174) |

Le verdet ou vert-de-gris est un produit toxique mais qui a longtemps été utilisé, d'abord dans des préparations pharmaceutiques, en usage externe uniquement ou bien comme collyre. Mais la raison de sa production à plus grande échelle se trouve dans ses applications comme teinture ou adjuvant de peinture. Au XVIIIe siècle, le verdet donnait sa couleur verte aux volets des maisons de Montpellier ou des campagnes environnantes. Au XIXe siècle, on l'employa pour lutter contre le mildiou. De nos jours il n'est plus guère utilisé que pour restaurer des oeuvres ou du mobilier ancien.

On l'exportait de Montpellier jusqu'aux Pays-Bas, mais aussi en Suisse, en Espagne ou en Italie. Le verdet était produit par l'oxydation du cuivre, souvent à partir de plaques de cuivre mises en contact avec des rafles de raisin. Les rafles doivent être séchés, séparés du marc, puis tempées dans du vin avant d'être placés dans des pots spécifiques avec les plaques de cuivre. Au milieu du XVIIIe siècle, c'était le cuivre de Suède qui avait la faveur des fabricantes de verdet.

En ce qui concerne les pots, Jean-Louis Vayssettes relève dans des inventaires du XIVe siècle la présence de jarres à faire du verdet, par vingt ou trente. Cité par le même, Lenormand décrit ces oules comme "des vases de terre cuite non vernissés" d'environ 40 centimètres de haut, "ces vases ne sont pas cylindriques", "ils ont à peu la forme d'un cône tronqué renversé posé sur leur petite base avec un renflement (...) aux trois quarts environ de la hauteur". Les couvercles de ces vases sont en paille liée par des joncs et cousues ensemble en spirale. Chaque vase peut contenir 30 à 40 livres de cuivre. Naturellement poreux, les vases neufs sont avant usage trempés pendant 8 jours dans du vin qui a déjà servi à faire du verdet, que l'on appelle de la vinasse. Les vieux vases sont appréciés même s'il faut régulièrement enlever les dépôts en les sablant et en les rinçant à la vinasse.

|

| Pot à verdet, planche hors texte du mémoire de M. Montet sur le "verd de gris" - académie royale des sciences 1750 (Source : Gallica/BNF) |

En 1869, Françoise et Marie Icard sont toujours en activité, avec 9 autres fabricants de verdet dont 2 autres exercent aussi dans le quartier. En 1879, il n'y a plus que 4 fabricants de verdet à Montpellier dont un seul dans le quartier, Bougette, quai des tanneurs.

En octobre 1888, l'héritière d'une famille de fabricants de verdet décédait à Montpellier. Mademoiselle Sarah Navarre était une riche rentière qui léguait 400.000 francs au grand rabbin d'Avignon, 10.000 à celui de Nîmes et 10.000 à celui de Toulouse. Ses parents étaient fabricants de chocolat mais ses ancêtres étaient fabricants de verdet et on a trouvé chez elle 500 pains de verdet que ses héritiers revendirent à un négociant du faubourg de Nîmes.

Les tuileries

|

| Détail d'un plan non identifié levé vers 1680. Il est orienté vers le Sud, à l'envers donc des conventions habituelles. Deux points de repères évidents : l'hôpital général et le Verdanson. On voit aussi la Font Putanelle et les Récollets |

Les tuileries de Boutonnet sont très ancienne. Marcel Barral indique que figure dans le compris de 1404 "la teulieyra Botonet". D'après Grasset-Morel, Montmorency avait établi aux tuileries de Boutonnet son quartier général pendant le siège de Montpellier en 1622. Le même dit qu'on y fabriquait des tuiles et de la poterie commune. Mais de quelle tuilerie s'agit-il ? Car un plan de 1680 dont je n'ai qu'une mauvaise photocopie et dont je n'ai pu retracer l'origine en fait figurer deux.

|

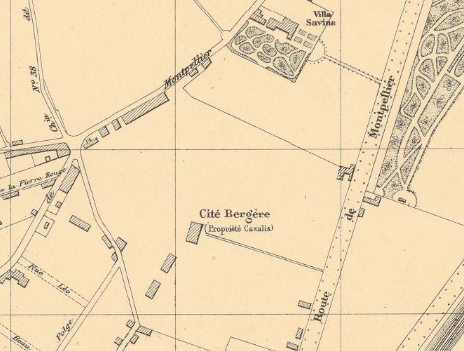

| Emplacements approximatifs des tuileries de Boutonnet reportés sur un détail du plan de l'architecte Kruger de 1896 (Source BNF/Gallica) |

J'aurais volontiers recherché au moins l'une des tuileries dans la rue de la tuilerie, imaginant que comme la rue du marché aux bestiaux, elle avait un référent exact. Et bien non. La délibération du conseil municipal qui la nomme ainsi date du 6 septembre 1849. C'est l'une des trois voies privées nouvelles ouvertes dans l'ancien enclos Féau, "cette désignation est naturellement indiquée par les tuileries établies dans ce lieu". Y avait-il encore une tuilerie active à cette date ? Ce n'est pas le cas dans l'annuaire de 1879 en tout cas. La dernière mention positive à ma connaissance est celle relevée par Renée Claude Sutra dans un état de 1825 avec la tuilerie tenue par un M. Belèze.

Il est tentant de superposer la tuilerie moderne avec la poterie de la famille Saint-Mathieu, qui existait au même emplacement en 1345 au moins, sur le chemin qui va à Boutonnet après le pont des Carmes. Mais contrairement aux potiers qui ont été très étudiés, les tuiliers, qui sont parfois les mêmes, ont laissé moins de traces. La justice de Boutonnet a laissé le nom du maître tuilier en 1663 et 1665, un Pierre Sérane qui avait du caractère. Originaire de Castries, il était fils du maître tuilier Didier Sérane. Avant 1673, Pierre Sérane déménage à Sète. La même année, il existe une affaire de tuiliers de Boutonnet, sans précision.

Un Jean Archer est également cité comme tuilier à Boutonnet. C'est sa profession lorsqu'il se marie en 1681 à Notre Dame des Tables avec Marie Courant. En 1730, le tuilier de Boutonnet est Jacques Pessemesse. Il a un homonyme maître tuilier à Montpellier décédé avant 1706.

Une des dernières tuileries aurait appartenu aux Lunaret au début du XIXe siècle.

On sait grâce à Jean-Louis Vayssettes que les tuiliers utilisaient comme combustible pour leurs fours des closses, c'est-à-dire des tourtes faites de résidus séchés des olives pressées pour leur huile. Il n'y a pas bien loin à aller pour trouver la matière première, le faubourg Boutonnet compait encore deux moulins à huile en 1825.

Les tuiles produites étaient souvent vernissées. Il arrive même qu'on les vernisse en noir pour remplacer localement l'ardoise sur les toitures à combles. On en trouvait de différentes formes : le modèle à la mode pour les belles demeure de la Renaissance, dit à écaille, qui était plat et arrondie à son extrémité visible, avec des trous sur la partie non vernie qui permettaient de le clouer et pour les modèles plus archaïques avec un crochet en dessous pour le fixer à la charpente ; et puis le modèle courant, plus grand et plus cher, la tuile dite romaine, vernissée elle aussi, de forme convexe et un peu plus étroite du côté destiné à être recouvert par une tuile de la rangée supérieure.

Poterie et activités diverses

La poterie, qui est bien documentée aux abords du Corum, est très peu présente au nord du Verdanson. On trouve au XVe siècle, dans les années 1470-1488, un Jean Saugras au faubourg de Villeneuve "dans la partie enclose par la Palissade" écrit Jean-Louis Vayssettes ce qui rue permet pas d'être plus précis. Dans les relevés de justice seigneuriale de Boutonnet de René Claude Sutra, on trouve deux potiers en 1662 : Jean Tinel et le maître Paul Balestrier, qui plaident pour du travail mal fait. Un Antoine Balestrier, peut-être héritier de Paul, est cité au début du XVIIIe siècle.

Au XIXe siècle, la production locale a quasi disparu et les potiers que l'on retrouve dans L'annuaire de l'Hérault semblent n'être que des revendeurs. En 1879, on trouve 4 "potiers" dans le quartier dont 3 rue du faubourg Boutonnet : Mignonne (au 6), Mme Thelou et M. Beccane (au 43), et M. Sarrazin place de de l'abattoir. En l'absence de four identifié, il ne semble pas y avoir de production à ces adresses. L'industrie a fait reculer la fabrication artisanale des objets de la vie quotidienne ou de l'activité agricole. Au Moyen-âge comme à l'époque moderne, la vaisselle courante, la cruche qui permet d'aller cherche l'eau à la fontaine, les tuyaux de canalisation, les mesures à vin, tout cela est fait par les potiers. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'a repris une production inspirée de ce que l'on pensait alors savoir de la poterie ancienne à Montpellier.

Autres activités industrielles

L'annuaire de 1879 me sert une nouvelle fois de fil conducteur pour localiser les activités disparues.

Parmi les activités isolées, on trouve une tonnellerie rue de la Cavalerie, tenue par un M. Fournial.

On trouvait encore plusieurs entrepreneurs en travaux publics : Bauzeran, 15 rue des Sourds-Muets, Bernard, rue des récollets, Bimont, 81 rue du faubourg Boutonnet, Martin, ancien chemin de Castelnau, Pinet, 41 rue du faubourg Boutonnet, Rauzou, 15 quai des tanneurs.

Il existait sous le Second Empire une manufacture d'instruments de pesage "au début du faubourg de Nîmes", qui vendait ses produits aux compagnies ferroviaires en France et à l'étranger.

La fabrique de corsets Heller et la bonneterie Jienne

L'annuaire de 1879 ne recense pas de fournisseur de corsets dans le quartier. C'est donc dans une fabrique récente qu'éclate une grève le jeudi 25 juin 1885. La fabrique se trouve rue de Villefranche et appartient à un M. Heller, qui y emploie 150 ouvrières à fabriquer des corsets pour la maison parisienne Farcy et Oppenheim. Le numéro de la rue n'est pas indiqué dans l'annuaire de 1885 et ne me permet pas de situer précisément cette fabrique. Ces ouvrières travaillent "à la façon", c'est-à-dire que bien avant Uber et consorts, elles ne sont pas salariés mais indépendantes sur le papier. Sur le papier seulement, car l'entreprise leur fournit la matière première et leur achète l'intégralité de leur production. M. Heller emploie alors deux catégories d'ouvrières : les mécaniciennes et les éventailleuses. Les mécaniciennes montent les corsets et gagner au mieux 3 francs 50 par jour, les éventailleuses brodent les ornements des corsets et gagnent au mieux 2 francs par jour. La concurrence étrangère ayant entrainé Farcy et Oppenheim à baisser ses prix, Heller baisse les salaires des ouvrières plutôt que de baisser ses marges. 60 centimes par jour de moins pour les éventailleuses, 40 ou 20 centimes de moins pour les mécaniciennes. Et le journal monarchiste L'Eclair, sous le titre méprisant de "Grévistes en jupon" de s'étonner qu"un "vent de révolte" se soit "mis à souffler parmi celles qui étaient atteintes par la réduction." 22 grévistes se sont rassemblées devant l'atelier et ont été dispersées par la police. Sur les 22, 4 sont revenues le lundi à la fabrique, "s'estimant très heureuses que l'on ait bien voulu oublier leur coup de tête", d'après le journaliste réactionnaire.

Le même journal a conservé le nom d'une des ouvrières, Mme Peltz, épouse d'un gendarme à cheval qui trouva un jour de novembre 1885 pour 150 francs de billets de banque et fit en sorte de retrouver leur légitime propriétaire. Elle faisait tous les jours à pied le chemin entre la fabrique et son domicile à la caserne du Peyrou (là où se trouve aujourd'hui la cité judiciaire).

Encore présente en 1887, la fabrique de M. Heller a disparu de l'édition 1888 de l'annuaire de l'Hérault.

Il a longtemps existé une usine de bonneterie à l’angle des rues Lakanal et Ferdinand Fabre, là où se trouve aujourd’hui le théâtre Pierre Tabart, au 20 de la rue Lakanal, la société de bonneterie industrielle Jienne.

En juin 1917, alors que la première guerre mondiale rend les femmes majoritaires dans de nombreuses entreprises, notamment dans la bonneterie, plusieurs d'entre elles lancent un mouvement de grève. Elles réclament une limitation de la semaine de travail à 54 heures et une augmentation des salaires contre la vie chère. Le mouvement a permis une légère augmentation de salaire.

En tout cas dans les années 1930 on y faisait des bas, surtout de soie. Mme Claude Lefert-Bascoul, dont la mère y a été ouvrière à partir de 1932 ou 1933, m’a décrit l’intérieur : « En rentrant se trouvait l’atelier avec de grosses machines qui tissaient les bas, puis il y avait des ateliers dont les fenêtres donnaient sur la rue Lakanal. Dans ces ateliers, les ouvrières, toutes très spécialisées en bonneterie, faisaient les finitions des bas sur des petites machines assez délicates à manipuler. Cette usine a été fermée pendant la seconde guerre mondiale, faute de matière d’œuvre, puis a dû rouvrir dans les années 1950 puisque maman y a travaillé à nouveau. Je crois que l’usine a fermé en 1953 ou 1954. »

|

| L'ancienne bonneterie Jienne - théâtre Pierre Tabard (cliché de l'auteur - octobre 2018) |

L'ensemble des sources utilisées pour l'écriture de ce feuilleton, ainsi que les remerciements aux personnes qui ont bien voulu m'offrir leur aide, est détaillé ici.

Commentaires

Enregistrer un commentaire